El amor microbiano

- 19 julio, 2019

Los microorganismos están en todos partes y también en nuestro cuerpo, donde conviven más de 48 billones de bacterias, que lo ayudan a funcionar y protegerse. ¿Pero qué pasa cuando los microbiomas de dos enamorados comienzan a mezclarse? La microbióloga Cristina Dorador tiene algunas respuestas.

Si no fuera por los microorganismos, no estarías leyendo estas líneas. Entre las incontables funciones que realizan —y que sostienen, cada día, la vida en la Tierra—, hay una sin la cual no habría seres humanos, ni nada que se le parezca: echar a andar el ciclo del nitrógeno, que alimenta a las plantas, que a su vez generan el oxígeno que nos permite vivir.

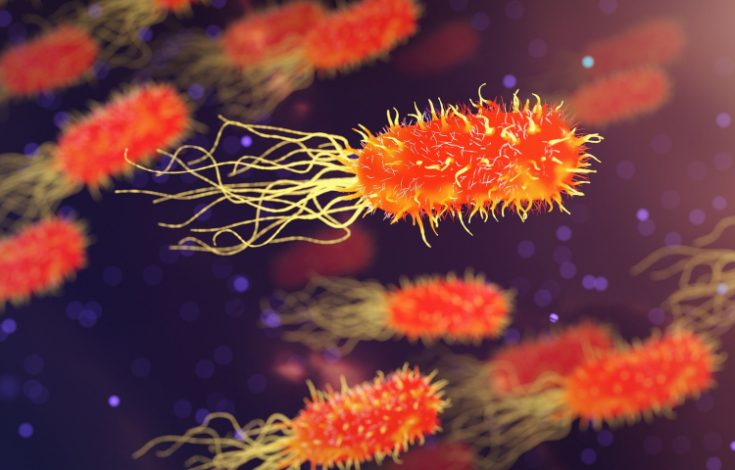

Están en todas partes, sobreviven en las condiciones más extremas, y así como muchos son esenciales para mantenernos vivos, otros podrían matarnos. Sólo hay un lugar en el planeta en donde, al parecer, no existen microorganismos: el sistema hidrotermal de Dallol, en Etiopía, con temperaturas que llegan a 100ºC, tierras tan ácidas y agua tan salada que la vida parece derechamente imposible. Sin contar ese pequeño infierno, están en cualquier rincón en donde pongamos los ojos. De hecho, se estima que hay más microorganismos en la Tierra que la cantidad de estrellas observables del universo.

Y también están adentro nuestro, en tal cantidad y cumpliendo funciones tan importantes —por decir una, degradar la fibra que comemos, algo que ninguna enzima puede hacer—, que los microbiólogos consideran al propio ser humano un ecosistema, en donde habitan 48 billones de bacterias, 60 billones de virus y varios miles de millones de hongos.

La antofagastina Cristina Dorador, una de las microbiólogas más importantes del país, dice que una vez que entiendes eso, ya no eres el mismo. Un vistazo y no hay vuelta atrás.

—Me cuesta mirar el mundo y no pensar en microorganismos. Es como la Matrix: una vez que la viste, las vas a ver para siempre. Yo ya no puedo reflexionar sobre algo sin que estén presentes. Ya no puedo concebir el mundo sin pensar en ellos.

La microbióloga Cristina Dorador, experta en bacterias extremófilas.

El momento en que Cristina vio la Matrix sucedió a fines de la década pasada, cuando el desarrollo de las nuevas tecnologías de secuenciación genética —y su masificación y abaratamiento—, hizo explotar nuestro conocimiento sobre el mundo microscópico: poco antes de 2010, apenas éramos capaces de ver un 5% de los microorganismos que conocemos hoy. Por eso, habla de una “revolución microbiana”, el descubrimiento de un nuevo mundo. Desde su laboratorio en la Universidad de Antofagasta, dedica su tiempo a estudiar a los “extremófilos”, bacterias que sobreviven en lugares tan inhóspitos que creíamos imposibles para la vida. Condiciones que podrían ser las del planeta Marte, y que ella encuentra en el lugar más parecido en la Tierra: el Desierto de Atacama.

Una década y media atrás, analizando muestras de agua del Lago Chungará, del Salar de Huasco y del Parque Nacional Lauca, entre otros, descubrió algo extraordinario: que en esos sitios extremos existe una veintena de filos o grupos bacterianos —compuestos por miles de especies distintas—, cuando en el resto del mundo se conocían apenas unos 30. Muchas de ellas con capacidades tan extrañas como alimentarse de arsénico, hierro o azufre, o sobrevivir a 30 grados bajo cero. Por eso, cree que nuestros salares deben ser protegidos por el Estado: ecológicamente son tan relevantes, dice, como la propia Antártica.

“Cuando nos damos la mano se transfieren bacterias, o cuando tu pareja toca tu ropa. Esto es lo interesante: al principio hay una mayor diversidad microbiana, pero después las bacterias se empiezan a acostumbrar. Va a haber bacterias que eran de tu pareja y que luego están en ti y al revés. A eso lo llamo un amor bacteriano”.

Sin embargo, aún se enfrenta a menudo con la percepción, muy difundida a nivel cultural, de que los microorganismos no son más que bichos que nos hacen daño. Por eso, en el último tiempo ha comenzado a dictar una charla orientada a acercar al público al mundo de las bacterias. Una conferencia tan extraña como original, centrada en una premisa que ella misma inventó: el “amor bacteriano”. La idea es sencilla, y se le ocurrió una tarde mientras observaba a dos escolares besarse en una plaza cualquiera, bajo el sol antofagastino. Se preguntó de qué forma el microbioma de una persona —los millones de microorganismos que habitan su cuerpo—, se comunica con el de su pareja, cuando pasan tiempo juntos. Cuánto se alteran entre sí esos dos universos microscópicos, cómo eso influye en la vida de dos enamorados, y qué pasa cuando la pareja se separa: cuán largo, digamos, es el “olvido microbiano”, hasta que el otro desaparece por completo de nosotros.

—El amor es una manifestación de sentimientos humanos —dice la microbióloga, de 39 años, al teléfono desde Antofagasta— pero en esa convivencia también hay una interacción microbiana. Cuando estamos al lado de otro, estamos interactuando de forma invisible. Que esa interacción se fortalezca a través de un vínculo sentimental también tiene una expresión en la biología. Cuando nos damos la mano se transfieren bacterias, o simplemente cuando tu pareja toca tu ropa. Esas bacterias pasan a estar adentro nuestro y hay una selección: algunas van a quedar alojadas en el cuerpo, si encuentran condiciones adecuadas, y otras no van a poder adaptarse y se van a morir. Esto es lo interesante cuando hay una convivencia: al principio hay una mayor diversidad microbiana, pero después las bacterias se empiezan a acostumbrar. Va a haber bacterias que eran de tu pareja y que luego están en ti y al revés. A eso lo llamo un amor bacteriano.

—¿Qué dice nuestro microbioma de nosotros, de quiénes somos?

—Su composición refleja nuestra historia, claramente. Incluso se ha encontrado, en experimentos con ratones, que la depresión puede estar vinculada a cambios en el microbioma, y nuestro estado de ánimo puede también reflejarse en él. Desde el punto de vista de un amor de pareja, existe ese hilo invisible, que también se da en una relación maternal, cuando en la placenta la madre transfiere a su hijo sus primeros microbios, que le van a servir para metabolizar la leche que más tarde le va a dar inmunidad. Ahí se dan las condiciones que definen el microbioma que el niño va a tener, más o menos, durante toda la vida. Las bacterias tienen mucho poder en las personas, y pueden estar modulando la convivencia. Puede que las bacterias de un ser querido lleguen hasta nuestro intestino y se queden a vivir ahí, dejando un pedacito del otro en uno para siempre. Por eso, el final de mi charla es siempre sobre el olvido: lo que deja el otro en nosotros cuando no está.

“Las bacterias tienen mucho poder en las personas, y pueden estar modulando la convivencia. Puede que las bacterias de un ser querido lleguen hasta nuestro intestino y se queden a vivir ahí, dejando un pedacito del otro en uno para siempre. Por eso, el final de mi charla es siempre sobre el olvido: lo que deja el otro en nosotros cuando no está”.

—¿Cuánto del otro pasa a ser parte de uno, microbianamente?

—Durante un beso de diez segundos, se pueden compartir hasta 80 millones de bacterias, y algunas se van a quedar en el otro. Mientas más seguido nos besemos, la comunidad bacteriana se parece más y se va a crear un equilibrio. Uno nunca deja de ser uno, microbianamente, pero hay una convivencia. Se han realizado estudios del microbioma de parejas que llevan tiempo juntas, y hasta se puede predecir qué pareja es de quién.

—¿Qué pasa cuando uno deja de ver a la otra persona?

—Cuando una pareja rompe, empieza la recuperación del microbioma de cada uno, aunque eso, como el olvido, demora un tiempo, y queda un pequeño legado que es difícil que se vaya. El recambio es más grande cuando llega otra pareja y ahí puede haber un “olvido” más concreto. Se sabe que nuestro microbioma demora cerca de un año en recuperarse de una semana de ingesta de antibióticos, pero no sabemos cuánto tiempo persiste la influencia de otra persona en nosotros. Si la relación ha sido larga, puede que no desaparezca nunca del todo, pero con una relación más corta podrían desaparecer los rastros. Por eso yo siempre digo: es tan corto el amor y tan larga la influencia bacteriana.

Texto: Nicolás Alonso

ETIQUETAS:

COMPARTE:

EN PORTADA